「○○が見たい」という時、それを見つける目やそれが見られるであろう環境を見極める目、といった、「それに出会うために自分の目を磨く」という過程はとても楽しいものです。

でもやっぱり、歩いたからには何かに出会って結果を出したいのも人の常。

植物であれば、基本的に(環境などが変わらなければ)そこに居続けてくれるものも多いので、一度見つけてさえいれば再訪しても出会えます。

しかし鳥などの「動きモノ」は難しい。

毎回、様々な条件をクリアする必要があります。

まずは訪れる場所がハマるか。

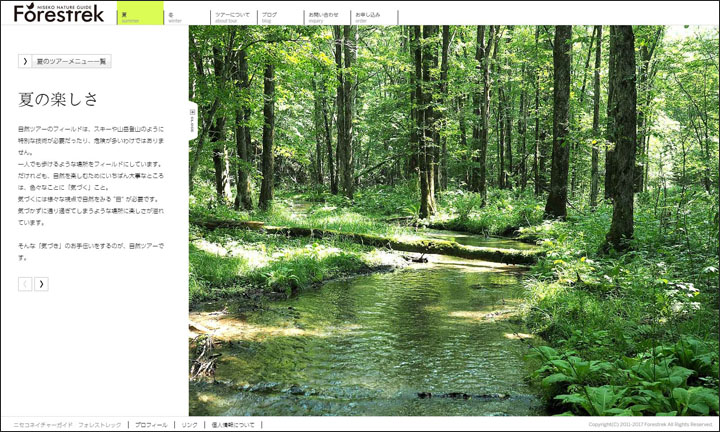

自然度があれば・森が広ければ単純に個体数はたくさんいることが多いけれど、それと「出会える」こととは別問題。

森が広大で自然度が深ければ出会えるであろう場所を絞りにくく、どこでも歩ける分、歩いている割になかなか出会えない、なんてこともよくあります。

しかも、当日の天気や風・時間など様々な条件が絡み合って、動きモノの出現確率は大きく変わります。

ニセコのように、気象条件の厳しい場所であればなおさらです。

まずは歩く場所がハマり、当日の現地の条件がハマり、さらには本人の「そこを歩くタイミングと対象を見つける目」がハマる必要があります。

そして、せっかく「出会えて」も、遥か頭上にいて「見られない(観察出来ない)」なんてこともよくあって、『たくさんいるけども、じっくり見ることは出来なかった』ということもよくあること。

動きモノでは、「出会えた」ことと、「じっくり見れた(観察出来た)」こともまた別なんです。

そうなると、鳥によっては、意外と町中の公園の小さな林の方が見やすいこともあったりして――。

そんな場所の方が、木々が小さくこじんまりした広さなので見るべき場所が限られてくる分、「出会いやすく見やすい」なんてこともあります。

いくら数多く生息していても広大な森に散っちゃえば、なかなか出会えなくなって当然ですものね。

そんな読みが難しく、「場所と条件がハマって、狙ったモノがじっくり見られた」ということはなかなかないものです。

そして最後はやっぱり「運」。

運がハマるかどうかは天のみぞ知る、のです。

さらにさらに、写真を撮るとなるともっと難易度が上がります。

光の具合や自分の立ち位置・角度・枝のかぶり具合・カメラを扱うテクニック・カメラの設定……など、これらもすべてハマるということは至難の業です。

プロの動物カメラマンは、経験に裏打ちされた自然に対する目やワザ、機械に対する知識と準備、そして何より桁違いのフィールドワークの量で、あの一枚の写真を撮っているワケです。スゴいです。

こういった難しさをクリアするために大量の失敗を繰り返し、自然の中に何度も足を運び、動物の生態や行動の知見を増やし、どうすればハマる確率が少しでも上がるのかを考え――そこも自然を歩く楽しさのひとつであり、自然ガイドとしての技術のひとつであることに間違いありません。

先日、珍しくハマった。

ニセコから出て、車を走らせた甲斐がありました。

ちなみに、次の日もプライベートで同じ場所に行ってみましたが、天気・気温・時間などの条件はほとんど一緒なのにまったく見られず。

こんなことがあるので、やっぱりムズカシイ……。

クマゲラ

エゾリス

シマエナガ