2020.1. 8 10:25

今シーズン、20年ぶりに自分用のスノーシューを買い替えました。

そこで今回は、たまにお客さんにも聞かれる、ワタシ用スノーシューについて。

私は、自分用にはMSRのスノーシュー(EVOシリーズ)を愛用しています。

20年間これだけ使っているとさすがにベルトが経年劣化を起こし、ベルトだけ買い換えることも考えましたが、思い切って本体ごと買い替えに踏み切りました。

MSRを選ぶのは、シンプルな作りから来る抜群の耐久性が最も大きな理由。スノーシューを作り続けているメーカーの歴史の長さも好感が持てます。雪の中での信頼性は大事ですから。

問題は、多様なグレードのどれを選ぶか。

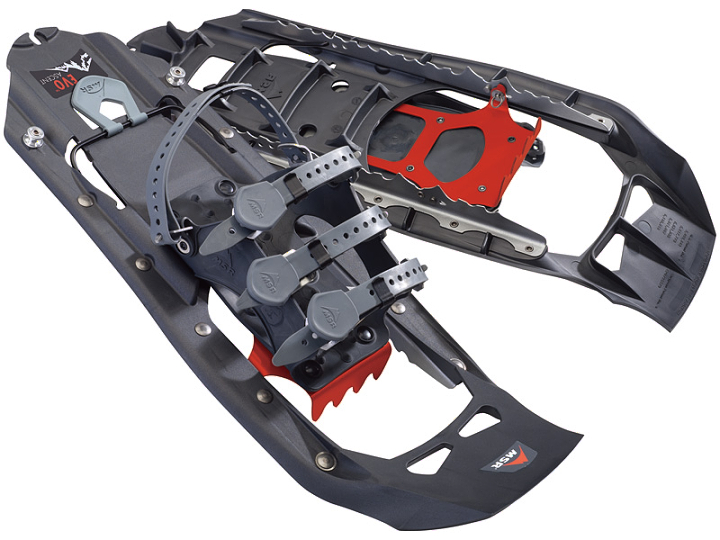

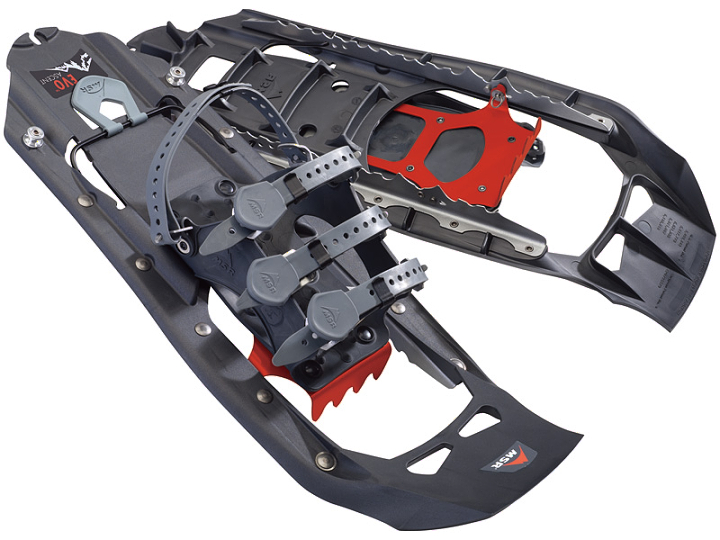

今回ワタシが買ったのは、今まで使っていたモノとほとんど同じ、コレ↓。

『EVO アッセント』

プラスチック一体成型の本体は壊れようもなく、たとえフィールドでベルトが切れてもシンプルな構造なので取替も楽だし、工夫次第で他で代用も出来ます。

MSRのスノーシューには、大きく分けて、フレーム(デッキ)外縁に歯がついているタイプ(レボシリーズ・ライトニングシリーズ)と、デッキ内側に歯が配置されているタイプ(エボシリーズ)があります。

このそれぞれのタイプに、「アッセントシリーズ・エクスプローラーシリーズ(EVOのみ、さらにアキュブレイドとトレイル)」が組み合わさる、という超絶分かりにくい多様さ。

『MSRスノーシューの選び方』

まずは、レボ(REVO)シリーズなのか、ライトニング(LIGHTNING)シリーズなのか、エボ(EVO)シリーズなのか、を選ぶのがいいでしょう。これはデッキの作りの違いです。

歯がデッキ外縁についているタイプは(レボシリーズやライトニングシリーズ)、何よりグリップ力の強さと安心感が魅力。ある程度の凍った斜面にも負けません。

トラバースする際にも、このグリップ力とねじれ剛性がとても良く、安全に歩けます。山麓森林内の散策から登山レベルまで―新雪から氷雪まで、どこでも安心して使えます。

スノーボードなどでハイクアップしたい人にはぴったりでしょう。

でも私のような使い方には、イマイチで……。

山に登るときはテレマークを履いているし、歩きでそのグリップ力が必要な場合はアイゼンの方がいい。スノーシューで稜線を目指すような登山はしません。

そもそも、散策のつもりでスノーシューで歩いていて、そのグリップ力が問題になるような斜面にさしかかったら引き返した方がいいかもしれませんね。

さらに、歯が縁に付いていることで歩き方によっては歯がパンツの裾をこすり、それを繰り返すことで裾がボロボロになることも。

また、グリップ力が強いせいで下りがつまらない。グリップ力って多少弱いくらいの方が、軽く滑っていけて楽しいもんです。別に転んだら滑落するようなフィールドではないし。

森の中での自然散策なんだから、そんなふうに雪と戯れる方がいいと思ってます。

そして冬の調査仕事では森の中の小さな沢を渡る時などもあり、石混じりの場所で金属製のスノーシューは傷だらけになってサビの原因になります。まぁ、そのたびにキチンと脱げばいいのですが…そんなことイチイチやってられないタチでして…。

何より値段が高い……。

なんだかマイナス点ばかりあげちゃいましたが、要は「自分はどこでどう使うのか」が問題なだけで、とてもいいスノーシューであることには間違いありません。見た目もカッコいいし。

こんな様々なバランスを考えた結果、散策プラスアルファ程度なら、エボ(EVO)シリーズがおすすめなのです。

MSRのホームページには、「入門者用のEVOシリーズ…」と書いてありますが、別にガンガン歩く人でも長く使えます。何年もやっている人も、「自分はもう入門者じゃない!」なんて変なプライドは必要ありませんよ。

さらに個人的には、ブーツへの固定はバックル(ビンディング)タイプの簡便さよりも、昔ながらのベルトタイプの方がトラブルに強くて好きです。

散策レベルなんで、脱ぎ履きの早さは追求していません。

また、ふにゃふにゃの長靴なんかでも固定しやすいように、面倒でもベルトは3本締めがいい。

でも、ヒールサポート(=テレベーター)くらいは欲しい。

森の中の急斜面ではあるとないとで大違いだし、付いていることのデメリットは特にないし。

これらのビンディングの作りで、「アッセントシリーズ・エクスプローラーシリーズ」に分かれています。

てなわけで、『EVOアッセント』に行き着きました。

ちなみに厳冬期のニセコの深雪用に、『EVOテイル』も使っています。

22インチ(56cm)のスノーシューだと埋まって辛いような積雪量の時に、10cmほど長さをアップ出来ます。

スノーシュー自体は小さい方が取り回しが楽ですが、ニセコの雪のラッセルには25インチ(65cm)くらいあった方いい場合もよくあります。

ツアーでは、常に先頭を歩くガイド(ワタシ)は25インチ、お客さんは取り回しが楽で軽い22インチ、でやっています。

このテイルが意外と高価なので、新しいスノーシューにも使い回しが出来るかな、と思ったけど、さすがに20年前のスノーシューには付かなかった……(笑)