私のツアーでは、「天気が悪いから」とか「体調がイマイチだから」などのお客様のご都合でツアーが中止になることはあっても、私の方から中止にすることは年に2~3回程度しかありません。

「私の方から」というときは安全上問題がある場合のみなので、普通の天候不順ならお客様のやる気と装備が十分であれば、あとはガイドの工夫次第でたいていは何とかなります。

しかし年に数回は(特に冬~春は)、私が独自に設けている催行中止基準に抵触する日があったりして、泣く泣く中止のご連絡をすることがあります。

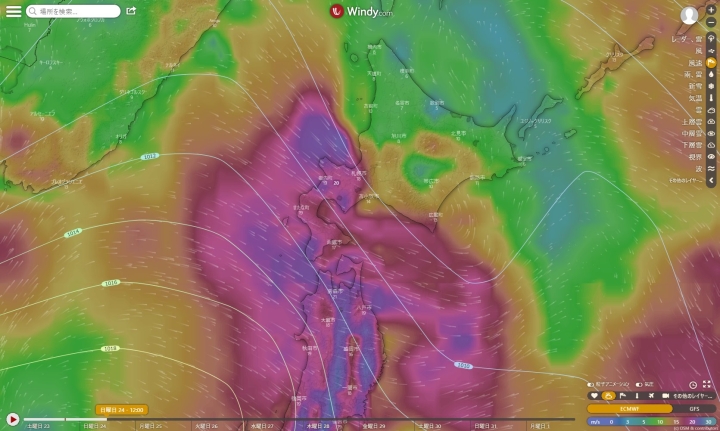

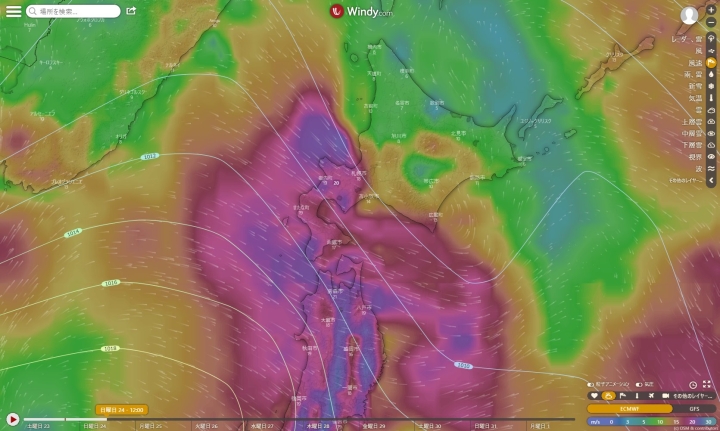

特に怖いのは風。

大雪や気温などで中止にしたことは今まで一度もありませんが、風での中止は稀にあります。

特に春先は、まだ木の活動が活発でない上に積雪で弱くなっている枝が多く、着雪がなくても少しの風で枝が折れて落ちる “落枝(らくし)事故” の危険が増えます。

そんな危険は森の中を歩き続ける自然ツアーに特有の危険かもしれません。

過去、本州の複数の場所で、森林散策中の落枝事故で亡くなった方もいます。怪我やヒヤッとした事例を含めれば、潜在的にかなり起きている事故なのです。

ワタシも一定のラインまでの風なら、

「森の中は風が当たりにくいのでイケるものですよー」

なんて言うこともありますが、あくまで“一定のライン”までです。

そのラインを超えると、目立った危険なんてなさそうに見えても、風のあたり具合によって・森のタイプや樹種によって、ツアー場所の選定からルート取り・立ち止まる場所に極端に気を配る必要が出てきます。

しかも、森林内にいるせいで身体に当たる風はかなり弱まるのがタチが悪い。森の上部の強風を体感出来ないので、気づくのが遅れます。さらに冬は木々に葉がないので、風で森がざわつく音も弱い。これも気づきが遅れる一因となります。

そんなふうなリスクバランスを踏まえた上で、天気に悩んで場所に悩んで実施出来る可能性を探り、結果、こちらから中止にしたときに限って、当日になってみると結果的に「出来たよねー」となるのもよくあること。ガイドあるある。

しかし、ガイドが結果論を論じることはご法度。

結果論を話し出すと安全管理に対するアンテナに“サビ”が入り、ひいては事故が起きるものです。そう自分に言い聞かせるしかありません。

今日は、やっぱり昼から荒れてきました。朝の穏やかな天気に騙されて森深く入っていたら、ヒヤヒヤしているところでした。

ワタシにとっては日々のツアーのうちの一回でも、お客様にとっては年に一度あるかないかのご旅行でのツアーです。

日々、天気の読みやツアーバリエーション・対応の柔軟性などの引き出しをより増やし、判断の精度を上げ、皆様の大事な一日が流れぬよう精進しますので、末永いお付き合いをよろしくお願いします。