2021.5. 5 17:51

私は植物を見て歩いているのが好きですが、とりわけシダ好きです。

10年以上前、ひとつの植物としてのシダの美しさと森の中での存在の美しさに魅せられました。

その後、「じゃ、このシダの名前は何なの?」と違いを見られるようになりたいと思い始めたら、楽しい楽しい泥沼地獄への入り口です。

分かりやすい花は咲いてくれないし、どれを見ても同じに見えるし、調べようと思ってもシダの用語が分からずに図鑑が何を言っているのかすら分からない……。

何より当時の最難関は、”北海道にどんなシダがあるのか” という地域を網羅したような図鑑がなく、”日本のシダ” という日本全国のシダが載っている図鑑を1ページずつめくるしか名前を調べるテはありませんでした。

詳細な見方なんぞよく分からないから、”絵合わせ” で「これだっ!」と思ってよくよく見てみたら「西日本に分布」などと書いてあって、北海道には分布していないシダだと分かる…なんてことは毎度のこと。

数千ページの図鑑を1ページずつめくって見つけられなかったらまたイチからやり直し……もうこれしかないけど、これって結構気持ち悪くなります。

その後、北海道内のシダが網羅されている図鑑を手に入れた時には急に光が差したように分かりやすくアタマが整理され、名前を決めることも段々と出来るようになってきました。

と私の場合はショック療法的にシダを勉強しましたが、普通はおススメしません。

北海道では「北海道の植物」とか「北海道の鳥」など各種図鑑が整理されています。「北海道のシダ」という図鑑も数年前に刊行されました。

これって、とても勉強しやすい環境です。

これがさらに細かい地域に絞られればさらに目を向けやすいですね。

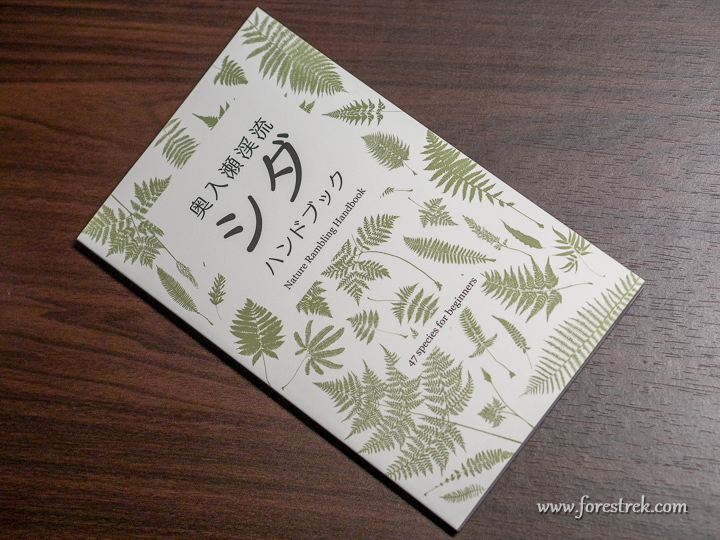

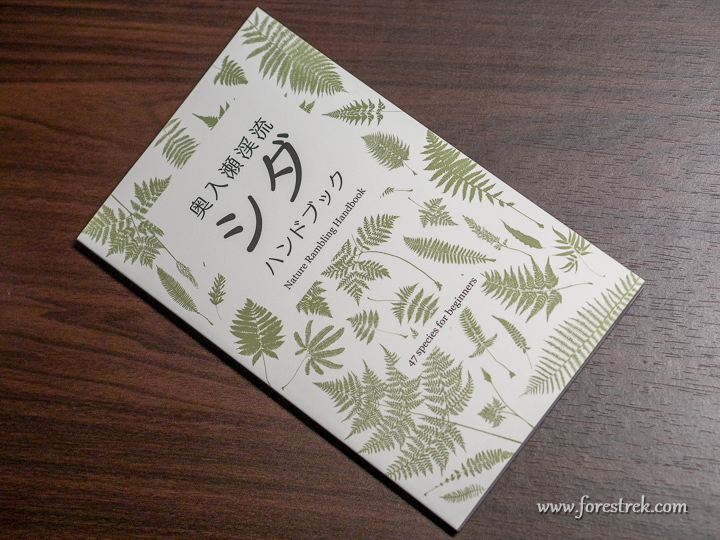

先日「奥入瀬渓流シダハンドブック」という地域的にかなりピンポイントのシダ図鑑が刊行され、自宅に送られてきました。

著者はネイチャーライターであり自然ガイドとしても活躍している河井大輔氏。

私が感動した東北の森に広がるシダの美しさが、多くの写真で堪能できます。

写真を見渡すだけでもいいんじゃないでしょうか。

この図鑑の文章(解説)部分は、識別点などの専門書的詳細は最低限で、奥入瀬渓流での生育環境やそのシダの生態、文化民俗的側面や現地での見た目などが言及されています。

『図鑑が何を言っているのか分からない』という、”植物図鑑あるある” な拒否反応が起きにくいかもしれませんね。

だけども奥入瀬で見られるほとんどのシダが網羅されていて、何度か当地を訪れている私が見ても、「これに載っていないシダはなんだろう?」と考えるくらい網羅されています。

識別のための図鑑ではないので、もっと深みにハマリたい人は専門的な植物図鑑に手を出せばいいでしょう。

そもそも写真が多いので、”絵合わせ” でたいてい何とかなるでしょう。これで分からなかったら、スルーすることも大事。

そんなふうに、ハードルを下げることも大事なんです。

まずは『ここではコレが見られますよ』という整理がなされ、それぞれについての少し細かな情報があるということは、図鑑の大きなの意義のひとつでもあるのです。

またワタシ的には、巻末の「奥入瀬渓流のシダについて」というページもおススメ。

一ページだけですが、シダから見た奥入瀬渓流の環境特性から環境別・エリア別で見られるシダが書かれています。

こういう視点ってとても大事かと思っています。

シダだけでなく、植物だろうが鳥だろうがキノコだろうが、”それ” が見分けられることは間違いなく楽しいことですが、”それだけ” しか見ずに名前決めに終始する―というのはいかがなものかと思います。

個々はあくまで森のイチ要素であり、美しさのイチ要素に過ぎません。

だけれども森全体を形作る個々のイチ要素が分からずに、森全体は見えてきません。

ここでもやっぱり私がいつもいう、 『個と全体をみることの行ったり来たり』 がポイントなんです。

そういう意味でも、奥入瀬渓流の美の大事な要素のひとつであるシダに目を向けてみる、ということは、改めて森全体の美しさに気づけることになるでしょう。

初夏~夏はシダのシーズン。

シダハンドブックを片手に奥入瀬渓流を歩いてみるのはいかがでしょう?

シダマニアガイドの私としては、ここでツアーをやりたいくらいです(笑)

↓こちらから購入出来ます。

NPO法人 奥入瀬自然観光資源研究会